Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

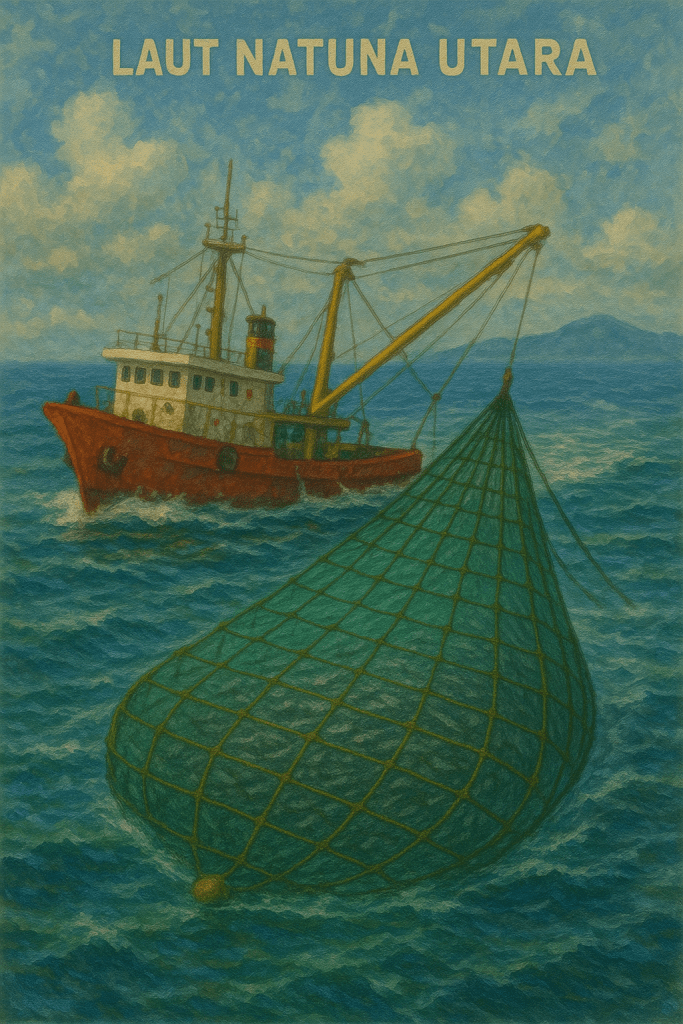

Kebijakan izin terbatas penggunaan trawl di Laut Natuna Utara (LNU) merepresentasikan dilema klasik yang kerap muncul dalam tata kelola sumber daya alam di negara berkembang, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara keberlanjutan ekologi, kepentingan ekonomi nasional, dan kebutuhan geopolitik. Larangan penggunaan trawl dalam kerangka hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Permen KKP No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan, didasarkan pada pertimbangan ekologis yang menekankan bahaya destruktif trawl terhadap habitat laut, khususnya terumbu karang dan stok ikan demersal (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2009; 2016). Literatur perikanan menegaskan bahwa penggunaan trawl secara intensif dapat menimbulkan degradasi ekosistem dasar laut, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunkan produktivitas perikanan jangka panjang (Pomeroy, Parks, & Mrakovcich, 2016; Pikitch et al., 2004).

Namun, fakta biofisik menunjukkan bahwa wilayah perairan di atas lintang 5° utara di Laut Natuna Utara relatif minim ekosistem terumbu karang, sehingga argumentasi ekologis yang menjadi dasar larangan absolut terhadap trawl memerlukan evaluasi ulang (FAO, 2021). Sementara itu, urgensi geopolitik semakin meningkat akibat intensifikasi grey zone tactics oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Tiongkok, yang menggunakan kombinasi milisi maritim, kapal nelayan, dan patroli sipil untuk memperluas klaim de facto di Laut Cina Selatan (Storey, 2020; Prabhakar, 2019). Dalam konteks ini, ketiadaan aktivitas nelayan Indonesia di wilayah ZEE Natuna berpotensi dimaknai sebagai kelemahan effective occupation, sehingga membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan klaim atau penetrasi yurisdiksi secara bertahap.

Konsep effective occupation dalam hukum laut internasional menekankan bahwa kedaulatan tidak cukup hanya dideklarasikan melalui instrumen hukum formal seperti UNCLOS 1982, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran nyata warga negara dalam aktivitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Beckman, 2019). Kehadiran nelayan Indonesia di Natuna, oleh karena itu, tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat klaim kedaulatan de facto. Lebih jauh, literatur politik maritim menekankan bahwa aktivitas ekonomi sipil di wilayah perbatasan dapat berfungsi sebagai maritime diplomacy, yakni instrumen non-militer yang mempertegas klaim negara sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam forum regional maupun global (Bateman, 2010; Thayer, 2017).

Dengan demikian, izin terbatas penggunaan trawl di LNU seharusnya dipandang bukan semata sebagai isu teknis perikanan, melainkan sebagai strategi multidimensi yang memadukan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Dari sisi hukum, kebijakan ini memberikan legitimasi baru atas pengelolaan ZEE Indonesia. Dari perspektif ekonomi, ia membuka peluang optimalisasi potensi perikanan bernilai tinggi di Natuna. Dari dimensi sosial, kebijakan ini memberdayakan nelayan sebagai aktor frontliner dalam menjaga kedaulatan. Sementara dari aspek pertahanan, kehadiran nelayan yang dilindungi negara dapat menjadi bagian dari doktrin pertahanan rakyat semesta yang menegaskan sinergi sipil-militer dalam menjaga kedaulatan maritim (Suryokusumo, 2020). Oleh karena itu, perdebatan mengenai izin terbatas trawl harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni integrasi antara kepentingan ekologis, pembangunan ekonomi nasional, dan strategi pertahanan negara di kawasan Indo-Pasifik

Dimensi Empiris Kehadiran Nelayan di LNU

Selain argumentasi normatif dan strategis, penting untuk menyoroti dimensi empiris yang merepresentasikan perilaku dan dinamika sosial-ekonomi nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara. Analisis empiris ini menjadi kunci karena tanpa pemahaman yang tepat terhadap faktor pendorong, hambatan, dan praktik aktual nelayan, kebijakan apapun berisiko tidak efektif di lapangan.

Berdasarkan pengalaman aparat di lapangan, khususnya ketika bertugas di Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA), kehadiran nelayan Indonesia di LNU lebih banyak didorong oleh motif ekonomi ketimbang pertimbangan geopolitik atau kedaulatan. Laut Natuna Utara kaya akan ikan bernilai tinggi seperti tuna, tongkol, dan kerapu yang menjadi komoditas ekspor penting (Cabral & Alino, 2011). Hal ini menarik nelayan dari TBA maupun Belawan untuk beroperasi di kawasan tersebut. Dengan demikian, meskipun kehadiran nelayan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk effective occupation yang memperkuat klaim kedaulatan Indonesia, secara praktis motif utama nelayan adalah mengejar keuntungan ekonomi. Faktor kedaulatan lebih sering muncul sebagai konsekuensi tambahan daripada alasan utama. Fenomena ini sejalan dengan literatur ekonomi politik maritim yang menunjukkan bahwa aktor non-negara, seperti nelayan, seringkali terdorong oleh kepentingan ekonomi mikro, meski kemudian aktivitas mereka memiliki implikasi makro terhadap legitimasi kedaulatan negara (Bavinck et al., 2018).

Kehadiran nelayan di LNU juga bersifat musiman. Para nelayan memahami siklus ekologis dan mengetahui kapan musim ikan tertentu yang bernilai tinggi tiba, sehingga mereka hanya hadir pada periode tertentu dalam setahun. Pola siklis ini menciptakan celah temporal yang kerap dimanfaatkan oleh kapal asing untuk melakukan praktik Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) fishing (Dao & Nguyen, 2019). Pola kehadiran musiman ini menunjukkan adanya keterikatan erat antara ekologi dan strategi ekonomi nelayan. Literatur perikanan menyebut fenomena ini sebagai bentuk ecological rationality, yakni strategi adaptasi nelayan terhadap ketidakpastian sumber daya laut dengan cara mengatur mobilitas mereka (Allison & Ellis, 2001).

Selain faktor musiman, hambatan regulatif juga menjadi kendala signifikan. Nelayan wajib mengantongi izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711, termasuk Natuna dan LNU. Akan tetapi, biaya pengurusan izin relatif mahal, padahal seharusnya negara mampu menyediakan mekanisme berbasis digital yang murah, transparan, dan akuntabel. Beban biaya ini menurunkan insentif kehadiran nelayan nasional di kawasan strategis tersebut (Folke, Hahn, Olsson, & Norberg, 2005). Masalah aksesibilitas izin menunjukkan lemahnya governance capacity dalam sektor perikanan, di mana regulasi sering kali tidak sinkron dengan realitas sosial-ekonomi nelayan. Hal ini memperkuat argumen literatur adaptive governance bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya harus fleksibel, berbasis bukti empiris, dan responsif terhadap kebutuhan aktor lokal (Chaffin, Gosnell, & Cosens, 2014).

Faktor lain yang tak kalah serius adalah praktik manipulatif hasil tangkap oleh awak kapal. Sebagian awak memilih menjual sebagian hasil tangkapan langsung di laut dengan harga miring untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun gaji dan bonus sudah diberikan oleh perusahaan. Praktik ini mengurangi transparansi, merugikan perusahaan, dan melemahkan akurasi data nasional mengenai stok ikan (Kourantidou, Armstrong, & Kaiser, 2022). Fenomena ini sejalan dengan temuan literatur tentang illegal fish trade networks, yang menekankan bahwa lemahnya pengawasan dan insentif ekonomi mendorong terjadinya transaksi informal di laut yang sulit terdeteksi (Standing, 2015). Praktik manipulatif semacam ini tidak hanya menurunkan akuntabilitas, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data.

Dengan demikian, dimensi empiris kehadiran nelayan di LNU menunjukkan adanya keterkaitan erat antara motif ekonomi, siklus ekologi, hambatan regulatif, dan praktik informal dalam menentukan intensitas dan kualitas kehadiran nelayan Indonesia. Analisis empiris ini penting karena menegaskan bahwa strategi effective occupation di Laut Natuna Utara tidak dapat semata-mata bergantung pada narasi normatif mengenai kedaulatan, tetapi harus didukung oleh insentif ekonomi yang memadai, regulasi adaptif, serta tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Relevansi Bagi Kebijakan Izin Terbatas

Fakta empiris terkait perilaku nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa kebijakan izin terbatas penggunaan trawl tidak dapat semata-mata dirumuskan dari perspektif legal-formal atau teknokratis. Instrumen hukum dan teknologi pengawasan memang penting, tetapi tidak akan efektif tanpa menjawab realitas sosial-ekonomi nelayan yang menjadi aktor utama di lapangan. Literatur kebijakan perikanan menekankan bahwa tata kelola yang berhasil selalu berangkat dari prinsip fit between institutions and ecosystems, yakni menyesuaikan instrumen regulatif dengan konteks sosial-ekologis spesifik (Young, 2002).

Kehadiran nelayan Indonesia di LNU hanya akan konsisten apabila terdapat insentif ekonomi yang memadai. Dalam kondisi saat ini, biaya operasional tinggi, harga bahan bakar tidak stabil, serta beban izin yang relatif mahal membuat kehadiran nelayan bersifat temporer. Oleh karena itu, negara perlu menghadirkan instrumen afirmatif. Salah satunya adalah pembentukan BUMN perikanan yang tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga bertugas sebagai agen negara dalam menjaga kedaulatan, mengatur distribusi hasil tangkapan, dan mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat menimbulkan tragedy of the commons (Ostrom, 1990). Model ini selaras dengan konsep state-led blue economy, di mana negara menggunakan instrumen publik untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional (Voyer, Quirk, McIlgorm, & Azmi, 2018).

Selain aspek ekonomi, kebijakan izin terbatas juga harus menyentuh dimensi regulasi. Proses perizinan yang selama ini dianggap mahal dan birokratis perlu diubah menjadi sistem berbasis digital yang murah, transparan, dan akuntabel. Reformasi perizinan digital bukan hanya mempermudah nelayan, tetapi juga meningkatkan kapasitas monitoring negara terhadap aktivitas penangkapan ikan. Dalam literatur tata kelola sumber daya, digitalisasi perizinan dipandang sebagai bagian dari Good Ocean Governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan perikanan (Kooiman et al., 2005).

Di sisi lain, dimensi ideologis dan kebangsaan tidak boleh diabaikan. Perusahaan kapal ikan dan nelayan perlu diberikan edukasi mengenai wawasan kebangsaan dan tata kelola perikanan berkelanjutan. Pemahaman bahwa melaut di LNU bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk kontribusi pada kedaulatan negara, penting untuk memperkuat kesadaran kolektif. Literatur politik ekologi menekankan bahwa kedaulatan negara di wilayah perbatasan sering kali bergantung pada kesadaran masyarakat lokal sebagai bagian dari frontier nationalism yang mempertegas kehadiran negara di wilayah perbatasan (Peluso & Vandergeest, 2011; Schouten, 2018). Dengan kata lain, integrasi aspek edukasi kebangsaan dapat mengubah nelayan dari sekadar aktor ekonomi menjadi agen kedaulatan negara.

Dalam konteks pengawasan, instrumen berbasis teknologi seperti Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS) merupakan langkah penting untuk memastikan keterlacakan (traceability) dan transparansi aktivitas nelayan. Namun, pengalaman global menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengawasan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sinergi kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Kourantidou, Armstrong, & Kaiser, 2022). Oleh karena itu, keterlibatan langsung aparat dari PSDKP, Bakamla, dan TNI AL menjadi krusial. Integrasi patroli aparat negara dengan nelayan bukan hanya mencegah manipulasi hasil tangkap, tetapi juga mempersempit ruang gerak transaksi ilegal di laut yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan ikan gelap (Standing, 2015).

Dengan demikian, kebijakan izin terbatas penggunaan trawl akan efektif hanya apabila dirancang sebagai kebijakan multidimensi yang memadukan insentif ekonomi, reformasi regulasi, edukasi kebangsaan, serta pengawasan integratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) yang direkomendasikan oleh FAO (2021), di mana eksploitasi sumber daya laut diatur secara adaptif untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus memperkuat kepentingan nasional.

Rekomendasi Kebijakan

Arsitektur kebijakan izin terbatas trawl di Laut Natuna Utara perlu dirancang sebagai rezim tata kelola adaptif yang menyatukan dimensi legal, ekologis, ekonomi, sosial, diplomasi, dan pertahanan maritim. Titik tolaknya adalah “kecocokan institusional” antara aturan main, perilaku aktor, dan dinamika ekosistem (fit between institutions and ecosystems), agar instrumen kebijakan tidak sekadar normatif, melainkan benar-benar berfungsi dalam konteks sosial-ekologis Natuna (Young, 2002). Dalam kerangka adaptive governance, regulasi harus membuka ruang pembelajaran kebijakan (policy learning) melalui siklus uji-coba, pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian berkala, sehingga tetap responsif pada perubahan biofisik dan geopolitik (Folke, Hahn, Olsson, & Norberg, 2005).

Dari sisi regulasi, pemerintah perlu menata ulang UU dan peraturan turunannya dengan mengadopsi “legal sandbox” perikanan untuk zona spesifik di atas 5° LU di WPP-RI 711. Sandbox ini memberi dasar hukum bagi operasi trawl terbatas dengan prasyarat ketat: standar alat tangkap, zona dan musim operasi, kuota tangkap, serta perangkat mitigasi tangkapan sampingan seperti Bycatch Reduction Devices (BRDs) dan Turtle Excluder Devices (TEDs). Bukti eksperimental menunjukkan BRDs/TEDs dapat menekan bycatch tanpa menurunkan hasil utama secara signifikan bila dirancang sesuai spesies target dan kondisi setempat (Broadhurst, 2000). Kebijakan teknis itu harus berada dalam kerangka Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM), yang mengelola perikanan pada skala ekosistem, memadukan instrumen biologis, teknis, dan sosial kelembagaan (Pikitch et al., 2004; FAO, 2021).

Penataan spasial-temporal menjadi pilar berikutnya. Zoning mikro untuk “koridor trawl terbatas” dipadukan dengan seasonal windows berbasis musim ikan bernilai tinggi mengurangi ecological footprint sekaligus menyamakan ritme kebijakan dengan strategi adaptasi nelayan yang memang mengikuti siklus ekologis (ecological rationality) (Allison & Ellis, 2001). Pendekatan ini menutup “celah temporal” ketika nelayan domestik tidak hadir, yaitu celah yang selama ini dieksploitasi pelaku IUU lintas batas, seraya menjaga produktivitas stok demersal.

Pada dimensi pengawasan, keberhasilan tidak cukup mengandalkan teknologi; ia lahir dari sinergi teknologi, kelembagaan dan partisipasi. Integrasi Automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS), electronic monitoring berbasis kamera/AI di atas kapal, serta e-logbook dan Electronic Catch Documentation & Traceability (eCDT) harus diwajibkan untuk armada yang beroperasi di zona trawl terbatas. Studi ekonomi pengawasan berbasis satelit menunjukkan returns pengawasan meningkat saat data multisumber dipadukan dan dioperasionalkan lintas lembaga (Kourantidou, Armstrong, & Kaiser, 2022). Elemen airborne surveillance dengan UAV/pesawat patroli memperkuat deterrence dan kecepatan respons di area luas Natuna (Ho, 2016). Namun, perangkat ini efektif hanya jika didukung Joint Maritime Tasking yang melibatkan PSDKP, Bakamla dan TNI AL dan skema Risk-Based Patrolling yang memanfaatkan analitik intelijen spasial (Bateman, 2010).

Instrumen ekonomi adalah prasyarat untuk memastikan effective occupation yang berkelanjutan. Karena motif kehadiran nelayan terutama ekonomis, negara perlu menghadirkan state-led blue economy melalui BUMN perikanan yang berfungsi ganda: market maker (stabilisasi harga, kontrak off-take, kapal tramper, dan cold chain) dan sovereignty instrument (penugasan operasi di LNU, kepatuhan eCDT, dan standar keberlanjutan) (Voyer, Quirk, McIlgorm, & Azmi, 2018; World Bank, 2017). Skema subsidi bersyarat, misalnya subsidi BBM/insentif logistik yang dikaitkan langsung dengan kepatuhan AIS/VMS, pelaporan e-logbook, dan pendaratan di pelabuhan resmi, menginternalisasi kepatuhan sebagai strategi bisnis nelayan. Pendekatan ini konsisten dengan temuan tata kelola rantai pasok bahwa insentif dan transparansi adalah kunci memutus jejaring dagang ilegal di laut (Bailey, Bush, & Oosterveer, 2016; Standing, 2015). Untuk mencegah tragedy of the commons, instrumen ekonomi harus disatukan dengan hak akses yang jelas, kuota berbasis ilmu pengetahuan, dan pengawasan kuota lintas pelaku (Ostrom, 1990).

Pada level sosial kelembagaan, interactive/co-management antara negara dan komunitas perlu ditumbuhkan melalui koperasi nelayan Natuna yang diberi mandat dalam pengawasan sosial (community watch), penentuan kalender musim, dan penegakan norma antitransaksi gelap. Literatur interactive governance menunjukkan bahwa ketika nelayan dilibatkan sebagai co-regulator, kepatuhan meningkat dan biaya pengawasan negara menurun (Kooiman, Bavinck, Jentoft, & Pullin, 2005; Jentoft & Chuenpagdee, 2009). Program pendidikan “Bela Negara Maritim” yang menautkan disiplin operasional (OPSEC medsos, e-logbook, keselamatan) dengan wawasan kebangsaan memperkuat identitas nelayan sebagai frontliner kedaulatan (Peluso & Vandergeest, 2011). Ini sekaligus mensinergikan kerangka Sishankamrata: nelayan hadir karena masuk akal secara ekonomi, patuh karena institusinya bekerja, dan gigih karena memahami makna kebangsaan dari kehadirannya.

Dimensi ilmu pengetahuan dan kebijakan perlu diperkuat melalui stock assessment berkala, program observer (manusia/elektronik), dan scientific review tahunan untuk menyesuaikan kuota, musim, dan spesifikasi alat. Knowledge loop ini adalah inti adaptive management, yaitu kebijakan bergerak mengikuti data, bukan sebaliknya (Chaffin, Gosnell, & Cosens, 2014). Pengukuran kinerja yang jelas, seperti tren CPUE, kepatuhan AIS/VMS/e-logbook, penurunan bycatch, frekuensi IUU, dan dwell time nelayan domestik di LNU, menjadi indikator apakah kebijakan mencapai tujuan ganda: keberlanjutan ekologi dan effective occupation.

Akhirnya, vektor diplomasi dan stabilitas kawasan tidak boleh absen. Keberadaan legal dan terlindungi dari nelayan Indonesia di Natuna bekerja sebagai maritime diplomacy berintensitas rendah yang menandai kehadiran tanpa eskalasi militer, sekaligus mempersempit ruang grey-zone tactics (Thayer, 2017; Storey, 2020). Pada saat yang sama, kanal operasional dengan negara tetangga, misalnya hotline insiden, Joint Coordinated Patrols, atau mekanisme incident at sea, dapat mengurangi salah persepsi di laut, sembari menjaga kepatuhan pada rezim rules-based order (Beckman, 2019). Dengan kombinasi ini, izin terbatas trawl tidak menjadi kompromi konservasi, melainkan instrumen negara untuk menyeimbangkan produktivitas, keberlanjutan, dan kedaulatan.

Kesimpulan

Kebijakan izin terbatas penggunaan trawl di Laut Natuna Utara harus dipahami sebagai strategi multidimensional yang beroperasi di persimpangan antara ekologi, ekonomi, geopolitik, dan pertahanan. Realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran nelayan Indonesia di kawasan ini tidak semata-mata digerakkan oleh narasi kedaulatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh motif ekonomi, hambatan perizinan, pola musiman hasil tangkapan, serta praktik manipulatif dalam distribusi hasil laut. Dinamika ini menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan maritim tidak bisa hanya didesain dari sudut pandang normatif atau legal-formal, melainkan harus memperhitungkan kompleksitas sosial-ekonomi yang membentuk perilaku aktor lokal (Allison & Ellis, 2001; Bavinck et al., 2018).

Dengan demikian, solusi kebijakan perlu dirumuskan secara integratif melalui regulasi adaptif yang mampu merespons perubahan ekologis dan geopolitik, sistem pengawasan canggih yang mengombinasikan teknologi maritim dengan kehadiran aparat negara, serta penyediaan insentif ekonomi yang memadai agar nelayan memiliki motivasi berkelanjutan untuk hadir di Laut Natuna Utara. Dalam kerangka ini, pembentukan BUMN perikanan dapat berperan strategis bukan hanya sebagai penggerak ekonomi biru (blue economy), tetapi juga sebagai instrumen kedaulatan yang mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan distribusi hasil tangkapan secara adil (Voyer, Quirk, McIlgorm, & Azmi, 2018; Ostrom, 1990).

Selain itu, dimensi sosial dan ideologis juga tidak boleh diabaikan. Edukasi kebangsaan kepada nelayan dan perusahaan kapal ikan akan memperkuat pemahaman bahwa melaut di Natuna bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari kontribusi nyata terhadap kedaulatan negara. Hal ini penting untuk membangun Bela Negara Maritim, yakni kesadaran warga negara akan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan laut (Peluso & Vandergeest, 2011; Schouten, 2018).

Pada tataran internasional, kehadiran konsisten nelayan Indonesia di Natuna dapat dipandang sebagai bentuk effective occupation yang memperkuat klaim kedaulatan de facto sesuai kerangka UNCLOS 1982 (Beckman, 2019). Kehadiran ini sekaligus menjadi instrumen maritime diplomacy, karena memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mengajukan klaim secara hukum, tetapi juga menunjukkan aktivitas ekonomi reguler yang berkelanjutan (Bateman, 2010; Thayer, 2017). Dengan demikian, izin terbatas penggunaan trawl bukanlah kompromi terhadap prinsip konservasi, melainkan strategi adaptif untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pertahanan negara.

Pada akhirnya, kebijakan ini akan meneguhkan Natuna sebagai garda depan kedaulatan maritim Nusantara, memperlihatkan kapasitas Indonesia dalam mengelola sumber daya laut secara berdaulat dan berkelanjutan, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di percaturan geopolitik regional Indo-Pasifik (World Bank, 2017; Storey, 2020). Jika dirancang dengan pendekatan multidimensional, izin terbatas trawl dapat menjadi model tata kelola adaptif yang menunjukkan bahwa kedaulatan maritim tidak hanya ditegakkan melalui instrumen militer, tetapi juga melalui sinergi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan inovasi tata kelola kelautan.

Daftar Referensi

Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. Marine Policy, 25(5), 377–388. https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9

Bailey, M., Bush, S. R., & Oosterveer, P. (2016). Fishers, fair trade, and finding middle ground. Marine Policy, 68, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.02.004

Bateman, S. (2010). Good order at sea in Southeast Asia. In D. Brewster (Ed.), Maritime security in Southeast Asia (pp. 19–35). Routledge.

Bavinck, M., Chuenpagdee, R., Diallo, M., van der Heijden, P., Kooiman, J., Mahon, R., & Williams, S. (2018). Governance of marine fisheries and biodiversity conservation: Interaction and co-evolution. Springer.

Beckman, R. (2019). The South China Sea disputes: Navigating diplomatic and strategic tensions. Routledge.

Broadhurst, M. K. (2000). Modifications to reduce bycatch in prawn trawls: A review and framework for development. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 10(1), 27–60. https://doi.org/10.1023/A:1008936820089

Cabral, R. B., & Alino, P. M. (2011). Transition from common to private coasts: Consequences of exclusive access in Philippine small-scale fisheries. Marine Policy, 35(2), 204–210. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.08.004

Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. Ecology and Society, 19(3), 56. https://doi.org/10.5751/ES-06824-190356

Dao, N., & Nguyen, T. (2019). Vietnam’s seaport system: Current status and development strategy. Maritime Policy & Management, 46(7), 893–909. https://doi.org/10.1080/03088839.2019.1618911

FAO. (2021). FAO country report: Vietnam. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources, 30(1), 441–473. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511

Ho, J. (2016). The use of unmanned aerial vehicles for maritime surveillance. Marine Policy, 59, 107–114. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.05.014

Jentoft, S., & Chuenpagdee, R. (2009). Fisheries and coastal governance as a wicked problem. Marine Policy, 33(4), 553–560. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.12.002

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2009). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Jakarta: KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Jakarta: KKP.

Kooiman, J., Bavinck, M., Jentoft, S., & Pullin, R. (Eds.). (2005). Fish for life: Interactive governance for fisheries. Amsterdam University Press.

Kourantidou, M., Armstrong, C. W., & Kaiser, B. A. (2022). The economics of satellite-based fisheries monitoring. Marine Policy, 137, 104941. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104941

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2011). Political ecologies of war and forests: Counterinsurgencies and the making of national natures. Annals of the Association of American Geographers, 101(3), 587–608. https://doi.org/10.1080/00045608.2011.560064

Pikitch, E. K., Santora, C., Babcock, E. A., Bakun, A., Bonfil, R., Conover, D. O., … & Sainsbury, K. J. (2004). Ecosystem-based fishery management. Science, 305(5682), 346–347. https://doi.org/10.1126/science.1098222

Pomeroy, R., Parks, J., & Mrakovcich, K. (2016). Drivers and impacts of fisheries sustainability. Marine Policy, 71, 219–225. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.01.018

Prabhakar, W. L. (2019). Maritime security in the Indo-Pacific: Non-traditional challenges and responses. Journal of Indian Ocean Studies, 27(2), 145–162.

Schouten, P. (2018). Frontier security: Governing global spaces of conflict and competition. Oxford University Press.

Standing, A. (2015). Corruption and the illegal trade in fisheries: Curbing the abuse of public office for private gain. U4 Issue 2015:10. Bergen: Chr. Michelsen Institute.

Storey, I. (2020). The South China Sea dispute in 2020: Tensions continue. Contemporary Southeast Asia, 42(3), 441–471. https://doi.org/10.1355/cs42-3e

Suryokusumo, S. (2020). Pertahanan rakyat semesta dalam dinamika global. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

Thayer, C. A. (2017). Vietnam’s maritime strategy. Asia Policy, 24(3), 45–68. https://doi.org/10.1353/asp.2017.0033

Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? Journal of Environmental Policy & Planning, 20(5), 595–616. https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153

World Bank. (2017). Blue economy development framework: Growing the blue economy to combat poverty and accelerate prosperity. Washington, DC: World Bank.

Young, O. R. (2002). The institutional dimensions of environmental change: Fit, interplay, and scale. MIT Press.

Leave a comment